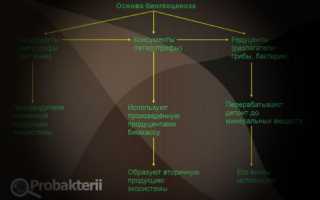

Проблема взаимодействия живых организмов друг с другом и с неживой природой волновала и продолжает волновать практически всех естествоиспытателей. Однако научные теории, пытающиеся объяснить такое взаимодействие, появились сравнительно недавно, в конце девятнадцатого века, и до сегодняшнего дня изучение экосистем – одно из самых перспективных направлений в науке. Современная теория основывается на том положении, что в основе всякой экосистемы лежит деятельность трех групп живых организмов: продуцентов, консументов и редуцентов (бактерий и грибов).

Формирование систем

Иногда еще встречается ошибочное представление, что экосистема – это существующее на всей поверхности планеты Земля взаимодействие природных и живых ресурсов. Такой подход в корне не верен. На планете Земля существует масса экосистем, которые функционируют как на очень больших пространствах, так и на относительно маленьких территориях. Примеры экосистем можно встретить повсюду:

- Озера, реки, моря и другие водоемы, каждый из которых имеет свою экосистему. Даже некоторые озера могут отличаться друг от друга по взаимодействию присутствующих в них организмов.

- Лесная опушка.

- Валежник с элементами гнилой древесины и т.д.

Возможность появления автономных экосистем практически ничем не ограничена. Даже животное, которое заражено паразитами, является экосистемой.

Врачи и специалисты в области экологии подчеркивают важность бактерий-редуцентов для поддержания баланса в природных экосистемах. Эти микроорганизмы играют ключевую роль в разложении органических веществ, превращая их в доступные для растений питательные вещества. Благодаря этому процессу происходит естественное очищение почвы и воды, что способствует поддержанию здоровья экосистем. Кроме того, бактерии-редуценты участвуют в углеродном цикле, помогая регулировать уровень углекислого газа в атмосфере. Их деятельность также способствует формированию гумуса, что улучшает структуру почвы и повышает её плодородие. Таким образом, врачи отмечают, что сохранение и защита этих микроорганизмов имеет критическое значение для устойчивости природных систем и здоровья планеты в целом.

Компоненты взаимодействия

Если изучать только взаимодействие живых представителей биоценоза (экосистемы) между собой и с неживой средой, то их делят на три группы:

- Продуценты – это растения и некоторые бактерии, которые производят органический материал (живую материю) из неорганических соединений. Трава, деревья, мхи, папоротники – все это примеры продуцентов.

- Консументы – это в основном только животные, которые питаются той органикой, которую произвели продуценты. Не только волки и лисы – пример консументов, в качестве примера этой группы можно также привести коров, мышей, человека и многих других животных. Среди консументов есть также и растения-паразиты;

- Редуценты – завершающий цикл биоценоза, который заключается в разложении органики (остатков живых существ продуцентов и консументов) на неорганические соединения, которые дальше по кругу идут в качестве материала для жизни продуцентов.

Разрушители

Над разрушением некогда бывшей консументом живой органики практически в каждой экосистеме трудятся бактерии и грибы. Редуцентов – растений или животных не бывает ни в одной экосистеме.

Благодаря каким механизмам бактерии получили возможность расщеплять органические сложные молекулы на простейшую неорганику, из которой когда-то продуценты синтезировали жизнь? Благодаря белкам, которые синтезируются в клетках бактерий-редуцентов.

Являясь высокомолекулярными соединениями на основе аминокислот, некоторые белки выступают катализаторами (ускорителями, активаторами) химических реакций. Такие белки называются ферментами.

Во взаимодействии бактерии-редуцента с отмершей органикой процесс разложения выглядит следующим образом:

- В клетке бактерии вырабатывается белок – фермент. Белок, необходимый для разложения органики, локализуется на внешней оболочке бактериальной клетки. Такой фермент носит название экзофермент. Примером агрессивного фермента, который присутствует на внешней оболочке бактерии, является коллагеназа. Этот фермент расщепляет коллаген, который присутствует в кожных покровах живых организмов.

- В процессе разложения органики бактерия утилизирует собственную энергию, которая вырабатывается либо за счет кислородного дыхания, либо в результате других энергетических процессов.

- Обменяв энергию на питательные вещества, редуцент возвращает во внешнюю среду продукты такой переработки – неорганические вещества.

Бактерии-редуценты играют ключевую роль в экосистемах, обеспечивая разложение органических веществ и возвращение питательных веществ в почву. Многие ученые и экологи подчеркивают, что без этих микроорганизмов жизнь на Земле была бы невозможна. Они способствуют разложению мертвых организмов, превращая их в гумус, что улучшает структуру почвы и способствует росту растений. Важность бактерий-редуцентов также проявляется в процессе биоремедиации, где они помогают очищать загрязненные среды, расщепляя токсичные вещества. Люди осознают, что сохранение этих микроорганизмов — это залог здоровья экосистем и устойчивого развития. В результате, исследования и охрана их среды обитания становятся все более актуальными.

Польза для природы и человека

Общая глобальная польза редуцентов очевидна. Но кроме нее есть и факультативные бонусы, которые человеческое общество получило, изучая деятельность редуцентов. Первый антибиотик был природного происхождения, и в основе этого антибиотика лежит деятельность бактерии-разрушителя.

Изучение бактериальных ферментов, которые способны проникать внутрь отмерших органических клеток, дало толчок развитию направления, которое изучало возможность использования этих способностей для проникновения в живые клетки и их уничтожение. Именно так и был найден первый антибиотик естественного происхождения – пенициллин. В природе антибиотики в основном продуцируются такой бактерией-редуцентом, как актиномицета.

Позже были изучены возможности искусственного синтеза антибиотиков. Сейчас производство синтетических антибиотиков поставлено на конвейер.

Вопрос-ответ

Какова роль редуцентов в природе?

Экологическая роль: редуценты высвобождают, прежде всего, углекислый газ СО2 и связанный азот из органических остатков, и возвращают минеральные соли в почву и воду, делая их доступными для продуцентов-автотрофов. Таким образом, они замыкают биотический круговорот.

Какова роль редуцентов в окружающей среде?

Редуценты играют важнейшую роль в потоке энергии в экосистеме. Они разлагают мёртвые организмы на более простые неорганические вещества, предоставляя питательные вещества первичным продуцентам.

Чем занимаются редуценты в лесу?

Редуценты играют важнейшую роль в лесной экосистеме, разлагая мёртвую органику, такую как опавшие листья, погибшие растения и животные. Этот процесс разложения возвращает питательные вещества обратно в почву, делая их доступными для растений.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите роль бактерий-редуцентов в экосистемах, чтобы понять, как они способствуют разложению органических веществ и поддержанию круговорота питательных веществ. Это поможет вам осознать важность этих микроорганизмов для здоровья окружающей среды.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на влияние бактерий-редуцентов на сельское хозяйство. Они могут улучшать качество почвы и способствовать более эффективному усвоению питательных веществ растениями, что может повысить урожайность и устойчивость к болезням.

СОВЕТ №3

Поддерживайте биоразнообразие в своем саду или огороде, чтобы создать благоприятные условия для бактерий-редуцентов. Используйте органические удобрения и избегайте химических пестицидов, чтобы не нарушать естественные процессы разложения и восстановления почвы.

СОВЕТ №4

Участвуйте в образовательных программах или семинарах по экологии и микробиологии, чтобы глубже понять значение бактерий-редуцентов и их влияние на здоровье планеты. Это знание поможет вам принимать более осознанные решения в повседневной жизни.