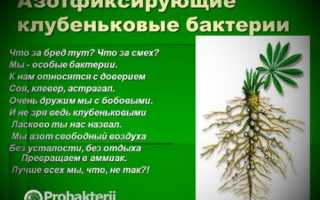

Клубеньковые бактерии, способные жить и размножаться на корнях растений-симбионтов, уже давно стали классическим примером взаимовыгодного сотрудничества высших и низших живых организмов на Земле.

Несмотря на то, что еще древние ученые обращали внимание на способность бобовых растений улучшать качество почвы, изучение клубеньковых микроорганизмов началось только в 1838 году. В это время француз Жан Батист Буссенго высказал предположение о том, что листья бобовых растений могут фиксировать азот. Эксперименты, проведенные им в подтверждение этой гипотезы, отличались точностью и взвешенностью. Через 15 лет он отказался от своей гипотезы, когда выяснил, что растения, выращенные на воде (без земли), утрачивают свою способность к фиксации азота. Тогда ему не удалось найти ответ на вопрос о том, какие органы бобовых отвечают за азотфиксацию.

Это неудивительно – фабриками по производству нитратов оказались не листья, а клубеньковые бактерии – излюбленные симбионты бобовых растений, которые живут на их корнях. Не зная ничего о механизме азотфиксации, агрономы стали вводить бобовые в системы многопольных севооборотов. Чередование зерновых и клевера позволило в два с половиной раза увеличить их урожайность. Среди бобовых растений были выявлены наиболее продуктивные виды – люцерна, клевер, люпин, донник. Оказалось, что они оставляют в почве в 2-5 раз больше азота, чем зерновые бобовые культуры.

Работа ученых по выявлению симбионтов, с которыми сотрудничают клубеньковые бактерии, позволила выявить более 200 видов небобовых растений, на корнях которых живут и размножаются азотфиксирующие бактерии.

Вездесущие прокариоты

В начале прошлого века были открыты первые клубеньковые микроорганизмы, которые могут усваивать атмосферный азот. Интересно, что почти одновременно были обнаружены анаэробный Клостридиум пастерианум (С.Н.Виноградский) и аэробный Азотобактер (М. Бейеринк). Со временем были выявлены и другие азотфиксирующие бактерии, как свободноживущие, так и симбионты, которые живут и размножаются на корнях злаковых, бобовых, сложноцветных (наиболее известны тимофеевка, сорго, картофель). Выращивая клубеньковые бактерии на питательных средах, ученые обнаружили, что кроме фиксации азота, они живут и размножаются, выполняя синтез стимуляторов роста и корнеобразования, некоторых витаминов, а также антибиотиков.

Клубеньковые бактерии отличаются высокой специфичностью по отношению к растениям-симбионтам. Исследование их специфичности позволило найти ответ на вопрос о том, почему бактериальные препараты имеют варьирующую эффективность в зависимости от культур, которые ими обрабатываются. Первый бактериальный препарат Нитрагин, предназначенный для обработки семян бобовых растений, был предложен в 1897 году Ф. Ноббе и Л. Гильтнером. Это положило начало промышленному производству бактериальных удобрений, исследованиям по специфичности азотфиксаторов, а также поиску наиболее удобных для транспортировки и хранения форм бактериальных препаратов, которые способны в дальнейшем жить и размножаться.

Клубеньковые бактерии, такие как Rhizobium, играют ключевую роль в экосистемах, особенно в агрономии. Врачи и биологи отмечают, что эти микроорганизмы обитают в корнях бобовых растений, образуя симбиотические отношения, которые способствуют фиксации атмосферного азота. Это позволяет растениям получать необходимые питательные вещества, что, в свою очередь, улучшает качество почвы. Размножение клубеньковых бактерий происходит бесполым способом, обычно через деление клеток, что обеспечивает их быстрое распространение в подходящих условиях. Врачи подчеркивают, что понимание жизни этих бактерий может помочь в разработке устойчивых методов сельского хозяйства, что важно для обеспечения продовольственной безопасности.

Различия

Различают микроорганизмы широкой и узкой специфичности. Разыскивая ответ на вопрос о ее причинах, ученые выявили генетическую передачу специфичности при помощи плазмид в то время, когда бактерии размножаются.

- Узкоспецифичные. Способны к симбиозу с ограниченным количеством видов, а иногда даже сортов или форм. Яркий пример – симбионты люпина, которые могут жить только на безалкалоидных его сортах.

- Широкоспецифичные. Способны заражать растения одного семейства или сходного химического состава.

Среди азотфиксирующих бактерий-симбионтов выявлены представители всех таксономических единиц прокариот – эубактерии, цианобактерии (или синезеленые водоросли), архебактерии. Агрономы разделили их на три группы в зависимости от продуктивности:

- активные или эффективные,

- малоэффективные или малоактивные,

- неэффективные.

Различаются они и по вирулентности – так называется их способность проникать внутрь корней растений-симбионтов. Наиболее продуктивны высоковирулентные активные штаммы, сочетающие в себе высокую скорость заражения и производства азотных соединений.

Новой разработкой стал ризоторфин – препарат, в состав которого входят мелкодисперсный торф и клубеньковые бактерии. Его производство – своеобразный ответ зарубежным производителям. Поддерживая необходимую кислотность и влажность в брикете, удается сохранить активность бактерий, их способность жить и размножаться длительное время.

Клубеньковые бактерии, такие как Rhizobium, вызывают большой интерес у ученых и агрономов благодаря своей уникальной способности к симбиозу с корнями бобовых растений. Люди отмечают, что эти микроорганизмы играют ключевую роль в азотном цикле, фиксируя атмосферный азот и превращая его в доступные для растений формы. Это делает клубеньковые бактерии незаменимыми для устойчивого сельского хозяйства, поскольку они способствуют повышению урожайности и снижают необходимость в химических удобрениях.

Размножаются клубеньковые бактерии путем деления, что позволяет им быстро колонизировать корни растений и образовывать клубеньки. В этих клубеньках происходит обмен веществ: растения обеспечивают бактерии углеводами, а те, в свою очередь, снабжают растения азотом. Это взаимовыгодное сотрудничество вызывает восхищение у многих, ведь оно демонстрирует, как мелкие организмы могут оказывать значительное влияние на экосистему и сельское хозяйство в целом.

Благоприятные условия и жизнь бактерий внутри клубенька

Клубеньковые бактерии демонстрируют различную эффективность фиксации азота в зависимости от условий, в которых живут и размножаются. Это кислотность почвы, ее влажность, а также наличие органических веществ (углеводов), калия, фосфора. Сравнительно недавно было обнаружено положительное влияние на клубеньковые бактерии молибдена. Его препараты вместе с известкованием приводят к существенному повышению количества белка в зернах бобовых растений. Действие бора и молибдена связано с тем, что они принимают участие в работе ферментов-дегидрогеназ.

Существуют клубеньковые бактерии с различной эффективностью азотфиксации. Чувствительность к условиям обитания во многом зависит от растений-хозяев и их требований к качеству почв. Так, клубеньковые микроорганизмы клевера более устойчивы к повышенной кислотности почв, чем их сородичи, сотрудничающие с люцерной.

Оптимальной температурой для этих микроорганизмов является 24-26°С. Их препараты способны храниться в неактивном состоянии при температуре от –2 до –4°С.

Их появление в клетках корней начинается с проникновения сквозь корневые волоски. Сначала образуется тяж внутри волоска, затем бактерии проникают внутрь корней растений, стимулируя их разрастание и образование клубеньков. Согласно современным данным, клубеньковые бактерии способны жить только в полиплоидных (несущих увеличенное количество хромосомных наборов) клетках корней растений.

Интересно, что клубеньковые бактерии демонстрируют высокую степень полиморфизма. Ответ на вопрос о причинах такого многообразия форм был найден не скоро. Свободноживущие клубеньковые микроорганизмы или молодые клетки, обнаруживаемые в культурах, чаще всего имеют вид палочек (бацилл). Иногда это кокки, L-формы с различной степенью подвижности. Они делятся при помощи перешнуровывания, а с возрастом приобретают характерные пояски. Все азотфиксирующие бактерии являются грамотрицательными. В их клетках со временем скапливаются жировые отложения – именно это и является причиной образования опоясанных форм.

Внутри корней растений бактерии меняют свою форму, заполняясь различными включениями. Такие образования получили название бактероидов. Внешний вид и форма бактероидов не зависят от того, выделены ли они из корней растений или же выращены на питательной среде. В старых культурах внутри клеток выявлены округлые артроспоры.

Азотфиксирующие симбионты растений считаются микроаэрофилами и способны существовать в присутствии малых доз кислорода. При высоком содержании азотистых соединений в почве они теряют способность проникать в корни растений. Это и есть ответ на вопрос о том, почему применение азотных удобрений способно существенно снизить продуктивность бобовых.

Вопрос-ответ

Где живут и размножаются клубеньковые бактерии?

Они обитают в верхних слоях почвы, в корневой системе некоторых бобовых культур, для которых являются симбионтами. Основная особенность клубеньковых бактерий заключается в способности поглощать атмосферный азот и преобразовывать его в минеральные соединения.

Как питаются клубеньковые бактерии?

Клубеньковые бактерии – это бактерии. Именно эти бактерии относятся к гетеротрофам, так как они не способны синтезировать органические вещества. Они потребляют готовое органическое вещество.

Что такое клубеньковые бактерии?

Клубеньковые бактерии — группа бактерий порядка Rhizobiales, способных связывать неорганический атмосферный азот, продуцируя органические азотсодержащие вещества. Клубеньковые бактерии, обитающие в корнях бобовых растений, являются их симбионтами. Способны образовывать особые формы — бактероиды.

Клубеньковые симбиотические бактерии обитают?

Корни бобовых растений (в том числе донника) образуют специфические клубеньки, где обитают бактерии-симбионты из семейства Rhizobiaceae.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите симбиотические отношения клубеньковых бактерий с растениями, особенно с бобовыми. Понимание этих взаимодействий поможет вам лучше использовать их в сельском хозяйстве для повышения урожайности и улучшения качества почвы.

СОВЕТ №2

Если вы занимаетесь садоводством, рассмотрите возможность добавления клубеньковых бактерий в почву. Это может помочь улучшить азотное питание растений и способствовать их здоровому росту.

СОВЕТ №3

Обратите внимание на условия, в которых клубеньковые бактерии размножаются. Поддержание оптимального уровня влажности и pH в почве может значительно повысить их активность и эффективность.

СОВЕТ №4

Изучите методы инокуляции семян бобовых культур клубеньковыми бактериями перед посадкой. Это может значительно увеличить шансы на успешное образование клубеньков и, как следствие, на получение более высокого урожая.