В разное время туберкулёзные процессы классифицировались по-разному. И сегодня клиническая классификация туберкулеза в России, и международная классификация болезней МКБ 10 различаются.

Российские врачи используют и МКБ и отечественную систему. Для того чтобы поставить точный диагноз, врачи учитывают множество факторов: степень распространённости патологического процесса, его локализацию, уровень резистентности возбудителя и многое другое.

По этим признакам и классифицируется заболевание.

Классификация туберкулёза по признаку степени и скорости прогрессирования процесса

При постановке диагноза «туберкулез», применяемая классификация учитывает степень изменений тканей. В первую очередь туберкулёз классифицируется по такому признаку: впервые палочка Коха оказалась в организме, или это произошло повторно.

Первичная форма заболевания наиболее часто диагностируется у детей и подростков. Она характеризуется отсутствием специфического иммунитета к микобактериям.

Вторичные формы туберкулеза развиваются у людей, организм которых когда-либо встречался с микобактериями.

Также вторичное заболевание может развиваться из-за не окончательно вылеченного первичного туберкулёза, когда клинические проявления прошли, а палочки Коха в тканях остались.

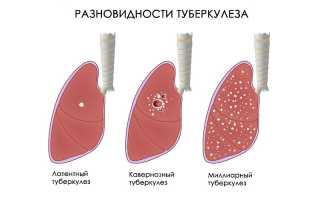

Туберкулёз чрезвычайно заразное заболевание, однако больной человек не всегда опасен для окружающих. По признаку способности больного человека распространять микобактерии в окружающее пространство туберкулез лёгких разделяют на латентный, открытый и закрытый.

При латентной форме болезни человек является носителем микобактерий, но не распространяет их в окружающее пространство, а туберкулезный процесс в его органах не протекает, то есть бациллы пассивны. Также вероятно изначальное заражение палочкой Коха, приобретшей устойчивость к препаратам в результате мутаций. В таких случаях разрабатываются специфические схемы терапии с применением, как правило, более четырёх препаратов одновременно.

Закрытая форма характеризуется отсутствием возбудителя болезни в лабораторных пробах. То есть человек не заразен. Открытая форма болезни является наиболее опасной: больной выделяет бациллы.

Современные врачи отмечают, что классификация туберкулеза стала более детализированной и многоуровневой, что позволяет лучше понимать и лечить это заболевание. Врачи выделяют несколько форм туберкулеза, включая легочный и внелегочный, а также различные подтипы, такие как мультирезистентный и экстрарезистентный туберкулез. Это разделение помогает специалистам более точно определять подходы к терапии и профилактике. Кроме того, врачи подчеркивают важность ранней диагностики и своевременного начала лечения, что значительно повышает шансы на выздоровление. В условиях глобализации и миграции населения, внимание к туберкулезу становится особенно актуальным, и современные методы классификации играют ключевую роль в контроле распространения этой инфекции.

Классификация по клиническим симптомам

Если диагностируется туберкулез легких, то его классификация по клиническим симптомам предполагает следующее разделение. Среди первичных форм заболевания выделяют три вида протекания процесса: заболевания грудных лимфоузлов, туберкулёзный комплекс и хроническое течение.

Среди вторичных форм туберкулеза легких выделяют: очаговую, инфильтративную, кавернозную, диссеминированную, милиарную, цирротическую и туберкулому.

Первичный туберкулёзный комплекс протекает в отсутствие симптомов или его клиническая картина напоминает проявления респираторный заболеваний.

При остром течении может напоминать пневмонию. Бессимптомное течение наиболее опасно, ведь больной представляет опасность для окружающих, не подозревая об этом.

Для диагностики первичного туберкулезного комплекса применяют широко распространенные методы: флюорография и туберкулиновая проба или диаскинтест.

Если патология поражает грудные лимфоузлы, они увеличиваются и оказывают механическое действие на бронхиальное древо. Такая первичная форма заболевания наиболее распространена и характеризуется общей слабостью, кашлем, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, затруднённым дыханием.

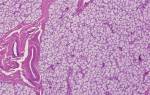

Очаговая форма

Этот вид вторичного туберкулеза характеризуется формированием в легочных тканях одного или нескольких небольших очагов патологического процесса.

Как правило, протекает в отсутствие выраженной симптоматики. Может сопровождаться повышением температуры до субфебрильных значений, общей слабостью, непродуктивным сухим кашлем.

Характерными признаками очаговой формы являются: ограниченное распространение патологического процесса и отсутствие деструктивных явлений.

Подробнее про очаговую форму туберкулёза.

Современная классификация туберкулёза основывается на различных аспектах, включая локализацию, клинические проявления и чувствительность к лекарственным препаратам. Врачи отмечают, что такая систематизация позволяет более точно диагностировать и лечить заболевание. Например, выделяют легочный и внебелегочный туберкулёз, а также резистентные формы, что важно для выбора эффективной терапии. Многие специалисты подчеркивают, что ранняя диагностика и правильная классификация играют ключевую роль в борьбе с эпидемией. Обсуждая формы заболевания, врачи акцентируют внимание на важности индивидуального подхода к каждому пациенту, что способствует улучшению прогнозов и снижению заболеваемости. В целом, современная классификация помогает не только в лечении, но и в профилактике туберкулёза, что вызывает положительные отзывы среди медицинского сообщества.

Инфильтративная форма

Наиболее часто встречающаяся разновидность вторичного туберкулеза легких. Инфильтративная форма характеризуется образованием очагов экссудата с казеозным центром в тканях легких.

По мере прогрессирования патологии наблюдаются такие симптомы как кашель с отделением мокроты, синдром интоксикации организма, боли в груди и в боку. С развитием заболевания появляются вкрапления крови в мокроте.

Инфильтративный туберкулез в свою очередь классифицируется на пять типов по признаку формы инфильтрата. Среди инфильтратов выделяют облаковидные, круглые, лобулярные и краевые.

Подробнее про инфильтративный туберкулёз.

Кавернозная форма

Этот вид патологии характеризуется образованием в тканях легких изолированных полостей распада или каверн. Клиническая картина туберкулеза кавернозной формы стерта.

Могут наблюдаться апатия, общая слабость. Вероятно внезапное открытие легочного кровотечения в результате прорыва каверны, а также кровохарканье. Чаще всего, кавернозный туберкулёз развивается из инфильтративной формы заболевания, реже — из очаговой и диссеминированной.

При отсутствии лечения кавернозная форма трансформируется в кавернозно-фиброзную, для которой характерно разрастание фиброзной ткани на стенках каверны и прилегающих легочных тканях.

Подробнее про кавернозную форму туберкулёза.

Диссеминированная форма

Эта форма патологии развивается при гематогенном или лимфагенном распространении возбудителя. Для неё характерно обсеивание пораженной ткани многочисленными очагами туберкулезного процесса.

Рассеивание микобактерий по организму наиболее часто происходит у пожилых людей или пациентов с острым иммунодефицитом, выраженными эндокринными патологиями или нарушениями гормонального фона.

Подробнее про диссеминированную форму туберкулёза.

Цирротическая форма

Эта форма является терминальной стадией туберкулезного процесса, при которой наблюдаются цирротические изменения легких. На легочных и плевральных тканях образуются множественные рубцы, в результате чего они утрачивают эластичность. При этом сам туберкулезный процесс протекает не активно.

Цирротическая форма патологии — это негативный исход других форм, до развития которого проходят многие годы. Патологический процесс, поражающий легочную ткань, необратим.

Туберкулома

В некоторых случаях развитие туберкулезного процесса приводит к образованию специфических образований в легочных тканях — туберкулом. Это образование представляет собой очаг казеозного некроза, покрытый фиброзной тканью. Часто протекает в отсутствие выраженных симптомов и выявляется рентгенологическим методом.

Туберкулома представляет опасность тем, что до некоторого времени никак себя не проявляет, но её распад приводит к опасным последствиям для пациента. При распаде туберкуломы заболевание становится чрезвычайно заразным, больной опасен для окружающих.

Классификация по локализации процесса

Туберкулез чаще всего поражает ткани легких, но может локализоваться и в других органах. Поэтому по признаку локализации патологических очагов туберкулезный процесс может быть легочным и внелегочным.

Вне зависимости от расположения очага патологического процесса, заболевание имеет клинические проявления инфекционного заболевания: общую слабость, отсутствие аппетита, возможно повышение температуры.

Если туберкулез поражает ткани легких, плевры или грудные лимфатические узлы, то симптоматика будет включать кашель, трудности с дыханием, боли в области грудины. Поздние стадии туберкулеза легких и плевры характеризуются кровохарканьем и легочными кровотечениями.

При поражении туберкулезным процессом костных тканей и суставов наблюдаются характерные изменения в этих тканях, которые можно заметить на рентгенограмме.

Среди симптомов отмечаются признаки инфекционного заболевания, суставные боли. В тканях, окружающих кости, пораженные туберкулезом, может развиваться абсцесс. При локализации туберкулезного процесса в тканях головного мозга или мозговых оболочках на ранних стадиях также отмечаются симптомы инфекции.

По мере прогрессирования патологии развиваются менингиты или менингоэнцефалиты, расстройство когнитивных функций мозга, нарушения в работе различных органов и систем. Эти нарушения зависят от того, какие именно мозговые центры находятся в очагах патологического процесса.

Стадии и осложнения туберкулезного процесса

Также классификация диагнозов туберкулеза включает последствия заболевания, оставшиеся после излечения, степень распространенности патологического процесса. По этому признаку заболевание подразделяют на три стадии.

- Первая стадия туберкулеза диагностируется при первичных формах патологии и характеризуется довольно медленным протеканием процесса. Впервые попадая в организм, микобактерии некоторое время мигрируют, прежде чем имплантироваться в ткани легких или лимфатические узлы. В это время начинает формироваться первичный туберкулезный комплекс, характеризующийся всеми признаками инфекционной болезни: общим недомоганием, вялостью, головными болями, высокой температурой, отсутствием аппетита.

- Вторая стадия характеризуется формированием очагов патологического процесса. Микобактерии имплантируются наиболее часто в легочные ткани, осваиваются и начинают активно размножаться и воздействовать на организм больного. Заболевание, находящееся на второй стадии, характеризуется довольно быстрым прогрессированием.

- Третья стадия патологического процесса наступает при отсутствии адекватной терапии. Обычно туберкулез удается обнаружить и начать лечить на более ранних стадиях.

Формирование патологических очагов в лёгких провоцирует кашель с отделением мокроты, грудные боли.

Поражения в тканях достигают критических масштабов, чаще всего легочные формы приобретают двусторонне течение. Для заболевания в этой стадии характерным признаком является так называемое кровохарканье, то есть наличие вкраплений крови в отделяемой мокроте.

Среди осложнений туберкулезного процесса можно выделить образование в легочных тканях очагов казеозного некроза. При формировании каверном с казеозным содержимым в легких начинаются выраженные деструктивные процессы.

Это вызвано поражением кровеносных сосудов легких и бронхиального древа и чревато массивными легочными кровотечениями. Заболевание в этой стадии плохо поддаётся даже самым агрессивным методам терапии, и часто приводит к летальному исходу.

Туберкулез может характеризоваться таким признаком, как широкая лекарственная устойчивость возбудителя. Такие случаи в последние годы регистрируются всё чаще. Высокая резистентность микобактерий к традиционным противотуберкулезным препаратам развивается вследствие неправильно назначенного лечения.

Лечение туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью более продолжительно по сравнению с обычными формами болезни, может продолжаться от года и более.

Вопрос-ответ

Какова современная классификация туберкулеза?

Современная классификация туберкулеза основывается на различных критериях, включая локализацию (легочный и внелегочный), форму (острый, хронический, рецидивирующий), а также чувствительность к лекарственным препаратам (чувствительный, устойчивый к лекарствам, многорезистентный). Также выделяют стадии заболевания: первичный, вторичный и рецидивирующий туберкулез. Эта классификация помогает в диагностике, лечении и эпидемиологическом контроле заболевания.

Какие есть формы туберкулеза?

Туберкулез может проявляться в различных формах, наиболее распространенные из которых — это легочный туберкулез, который поражает легкие, и внелегочный туберкулез, который может затрагивать другие органы, такие как почки, кости, лимфатические узлы и центральную нервную систему. Легочный туберкулез делится на открытый (с выделением бактерий в окружающую среду) и закрытый (без выделения). Внелегочные формы могут быть более редкими, но также серьезными и требуют специфического лечения.

Какова классификация первичного туберкулеза?

Традиционно туберкулёз классифицируют на первичный и вторичный в зависимости от времени, прошедшего между первичным инфицированием микобактериями туберкулёза и появлением клинических симптомов. Обычно заболевание считается первичным, если время от первичного инфицирования до появления клинических симптомов составляет менее 5 лет.

Какая форма туберкулеза наиболее часто встречается?

Легочный туберкулез – самая часто встречающаяся форма проявления инфекции.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные формы туберкулёза, такие как легочный и внелегочный, чтобы лучше понимать, как они различаются и какие симптомы могут проявляться. Это поможет вам своевременно обратиться к врачу при появлении подозрительных признаков.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если вы находитесь в группе риска. Раннее выявление туберкулёза значительно увеличивает шансы на успешное лечение и минимизирует риск распространения инфекции.

СОВЕТ №3

Обратите внимание на факторы, способствующие развитию туберкулёза, такие как ослабленный иммунитет, плохие условия жизни и недостаточное питание. Применение профилактических мер может помочь снизить риск заболевания.

СОВЕТ №4

Поддерживайте здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. Это укрепит вашу иммунную систему и поможет организму бороться с инфекциями, включая туберкулёз.