Бактерии появились на Земле около трех с половиной миллиардов лет назад и миллиард лет были единственной формой жизни на нашей планете. Их строение является одним из наиболее примитивных, однако существуют виды, имеющие ряд существенных улучшений в своей структуре. Например, фотосинтез бактерий, которые также называются синезелеными водорослями, аналогичен тому, который происходит у высших растений. Грибы же не способны к фотосинтезу.

Наиболее просты по строению те бактерии, которые заселяют сероводородсодержащие горячие источники и глубинные придонные отложения ила. Вершиной эволюции считается появление синезеленых водорослей, или цианобактерий.

Вопрос о том, какие из прокариот способны к синтезу, давно уже изучается специалистами-биохимиками. Именно они обнаружили, что некоторые из них способны к самостоятельному питанию. Фотосинтез бактерий похож на тот, который происходит у растений, но имеет целый ряд особенностей.

Аутотрофы и гетеротрофы

Различают две большие группы живых организмов – автотрофы, способные получать органические вещества при помощи таких процессов, как фото- и хемосинтез, и гетеротрофы, требующие для своего питания готовую органику. Большинство бактерий, а также грибы не способны к фотосинтезу, потому что не имеют в своем составе специальных пигментов для автотрофного питания. В свою очередь, гетеротрофы делятся на симбионтов, паразитов, и сапрофитов.

Аутотрофные прокариоты способны к питанию с помощью фотосинтеза, так как содержат необходимые для этого структуры. Фотосинтез таких бактерий – это способность, обеспечившая возможность существования современных гетеротрофов, таких как грибы, животные, микроорганизмы.

Интересно, что синтез у аутотрофных прокариот происходит в более длинноволновом диапазоне, чем у растений. Зеленые бактерии способны синтезировать органические вещества, поглощая свет длиной волны до 850 нм, у пурпурных, содержащих бактериохлорофилл A, это происходит при длине волны до 900 нм, а у тех, которые содержат бактериохлорофилл B, – до 1100 нм. Если сделать анализ поглощения света in vivo, то окажется, что существует несколько пиков, и находятся они в инфракрасной области спектра. Эта особенность зеленых и пурпурных бактерий дает им возможность существовать в условиях наличия только невидимых инфракрасных лучей.

Одной из необычных разновидностей аутотрофного питания является хемосинтез. Это процесс, в котором энергию для образования органических веществ организм получает из реакции окислительного преобразования неорганических соединений. Фото- и хемосинтез у автотрофных бактерий сходны тем, что энергия от химической реакции окисления сначала накапливается в виде АТФ и только потом передается процессу ассимиляции. К числу видов, жизнедеятельность которых обеспечивает хемосинтез, относятся следующие:

- Железобактерии. Существуют за счет окисления железа.

- Нитрифицирующие. Хемосинтез этих микроорганизмов настроен на переработку аммиака. Многие являются симбионтами растений.

- Серобактерии и тионобактерии. Перерабатывают соединения серы.

- Водородные бактерии, хемосинтез которых позволяет им при высокой температуре окислять молекулярный водород.

Бактерии, питание которых обеспечивает хемосинтез, не способны к фотосинтезу, потому что не могут использовать в качестве источника энергии солнечный свет.

Врачи и ученые отмечают, что цветные бактерии, такие как цианобактерии, играют ключевую роль в фотосинтезе, обеспечивая жизнь на Земле. Эти микроорганизмы способны преобразовывать солнечную энергию в химическую, производя кислород и органические вещества. Особенностью их фотосинтетического процесса является использование различных пигментов, что позволяет им адаптироваться к различным условиям окружающей среды. Врачи подчеркивают, что изучение этих бактерий может привести к новым открытиям в области медицины и экологии. Например, цианобактерии могут быть использованы для разработки новых методов очистки воды и создания устойчивых к изменениям климата сельскохозяйственных культур. Таким образом, понимание механизмов фотосинтеза у цветных бактерий открывает новые горизонты для научных исследований и практических приложений.

Синезеленые водоросли – вершина бактериальной эволюции

Фотосинтез цианей происходит так же, как и у растений, что отличает их от других прокариот, а также грибов, поднимая на высшую степень эволюционного развития. Они являются облигатными фототрофами, так как не могут существовать без света. Однако некоторые имеют способность азотфиксации и образуют симбиозы с высшими растениями (как и некоторые грибы), сохраняя при этом способность к фотосинтезу. Недавно было обнаружено, что у этих прокариот существуют тилакоиды, обособленные от складок клеточной стенки, как у эукариот, что дает возможность сделать выводы о направлении эволюции фотосинтезирующих систем.

Другими известными симбионтами цианей являются грибы. С целью совместного выживания в суровых климатических условиях они вступают в симбиотические отношения. Грибы в этой паре играют роль корней, получая из внешней среды минеральные соли и воду, а водоросли осуществляют фотосинтез, поставляя органические вещества. Водоросли и грибы, входящие в состав лишайников, не смогли бы выжить в таких условиях раздельно. Кроме таких симбионтов, как грибы, у цианей есть ещё друзья среди губок.

Немного о фотосинтезе

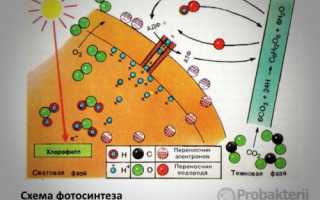

Фотосинтез у зеленых растений и прокариот– основа органической жизни на нашей планете. Это процесс образования сахаров из воды и углекислого газа, который происходит при помощи специальных пигментов. Именно благодаря им бактерии, колонии которых окрашены, способны к фотосинтезу. Выделяющийся в результате кислород, без которого не могут существовать животные, в данном процессе является побочным продуктом. Все грибы и многие прокариоты не способны к синтезу, потому что они не сумели в процессе эволюции обзавестись нужными для этого пигментами.

У растений фотосинтез происходит в хлоропластах. В клетках зеленых, пурпурных и цианобактерий пигменты также прикреплены к мембране. То есть синтез прокариот также происходит в специальных пузырьках, которые называются тилакоидами. Здесь же расположены системы, передающие электроны и ферменты.

Сравнивая фотосинтез прокариот и высших растений, некоторые ученые пришли к выводу, что растительные хлоропласты – не что иное, как потомки зеленых бактерий. Это симбионты, приспособившиеся к жизни внутри более развитых эукариот (клетки таких организмов, в отличие от бактериальных, имеют настоящее ядро).

Существует две разновидности фотосинтеза – оксигенный и аноксигенный. Первый наиболее распространен у растений, цианобактерий и прохлорофитов. Второй происходит у пурпурных, некоторых зеленых и гелиобактерий.

Цветные бактерии, такие как цианобактерии, привлекают внимание ученых благодаря своим уникальным способностям к фотосинтезу. Эти микроорганизмы способны использовать солнечный свет для преобразования углекислого газа и воды в органические вещества, выделяя кислород. Интересно, что различные виды цианобактерий имеют разные пигменты, что позволяет им адаптироваться к различным условиям освещения. Например, некоторые из них могут фотосинтезировать при низком уровне света, используя красные и инфракрасные спектры. Это делает их важными не только для экосистем, но и для исследований в области биотехнологий. Ученые рассматривают возможность использования цветных бактерий для создания устойчивых источников энергии и очистки окружающей среды. Их способности к фотосинтезу открывают новые горизонты в понимании жизни на Земле и потенциальных применений в будущем.

Аноксигенный синтез

Происходит без выделения кислорода в окружающую среду. Он характерен для зеленых и пурпурных бактерий, которые являются своеобразными реликтами, сохранившимися до наших дней с древнейших времен. Фотосинтез всех пурпурных бактерий имеет одну особенность. Они не могут пользоваться водой, как донором водорода (это более характерно для растений) и нуждаются в веществах с более высокими степенями восстановления (органикой, сероводородом или молекулярным водородом). Синтез обеспечивает питание зеленых и пурпурных бактерий и позволяет им заселять пресные и соленые водоемы.

Оксигенный синтез

Происходит с выделением кислорода. Он характерен для цианобактерий. У этих микроорганизмов процесс проходит аналогично фотосинтезу растений. В состав пигментов у цианобактерий входят хлорофилл А, фикобилины и каротиноиды.

Этапы фотосинтеза

Происходит синтез в три этапа.

- Фотофизический. Происходит поглощение света с возбуждением пигментов и передачей энергии другим молекулам фотосинтезирующей системы.

- Фотохимический. На этом этапе фотосинтеза у зеленых или пурпурных бактерий полученные заряды разделяются и электроны переносятся по цепочке, которая завершается образованием АТФ и НАДФ.

- Химический. Происходит без света. Включает в себя биохимические процессы синтеза органических веществ у пурпурных, зеленых и цианобактерий с использованием энергии, накопленной на предыдущих стадиях. Например, это такие процессы, как цикл Кальвина, глюкогенез, завершающиеся образованием сахаров и крахмала.

Пигменты

Фотосинтез бактерий имеет целый ряд особенностей. Например, хлорофиллы в данном случае свои, особенные (хотя у некоторых обнаружены и пигменты, аналогичные тем, которые работают у зеленых растений).

Хлорофиллы, принимающие участие в фотосинтезе зеленых и пурпурных бактерий, сходны по своему строению с теми, которые встречаются у растений. Наиболее распространены хлорофиллы А1, C и D, встречаются также AG, А, B Основной каркас у этих пигментов имеет одинаковое строение, отличия заключаются в боковых ветвях.

С точки зрения физических свойств хлорофиллы растений, пурпурных, зеленых и цианобактерий представляют собой аморфные вещества, хорошо растворимые в спирте, этиловом эфире, бензоле и нерастворимые в воде. Они имеют два максимума поглощения (один в красной, а другой – в синей областях спектра) и обеспечивают максимальную эффективность фотосинтеза у обычных бактерий и цианобактерий.

Молекула хлорофилла состоит из двух частей. Магнийпорфириновое кольцо формирует гидрофильную пластинку, размещенную на поверхности мембраны, а фитол располагается под углом к этой плоскости. Он образует гидрофобный полюс и погружен в мембрану.

У сине-зеленых водорослей обнаружены также фикоцианобилины – желтые пигменты, позволяющие молекулам цианобактерий поглощать тот свет, который не используется зелеными микроорганизмами и хлоропластами растений. Именно потому максимумы поглощения у них находятся в зеленой, желтой и оранжевой частях спектра.

Все виды пурпурных, зеленых и цианобактерий содержат также желтые пигменты – каротиноиды. Их состав уникален для каждого вида прокариот, а пики поглощения света находятся в синей и фиолетовой части спектра. Они позволяют бактериям фотосинтезировать, используя свет промежуточной длины, чем улучшают их продуктивность, могут быть каналами переноса электронов, а также защищают клетку от разрушения активным кислородом. Кроме того, они обеспечивают фототаксис – движение бактерии к источнику света.

Вопрос-ответ

Как фотосинтезируют бактерии?

Процесс фотосинтеза у бактерий. В основе бактериального фотосинтеза лежит превращение световой энергии, поглощенной пигментами, в химическую энергию макроэргических связей АТФ, образуемой в процессе фотофосфорилирования и используемой впоследствии для усвоения углекислого газа и процессов биосинтеза.

Как происходит фотосинтез у цветов?

Фотосинтез происходит в зеленых органах растения, содержащих хлоропласты. В результате фотосинтеза вырабатываются сахара (глюкоза) и кислород (O2). Для участия растения в фотосинтезе требуются три вещи: вода, проходящая через корни; углекислый газ (CO2), проходящий через устьица листьев; и энергия (солнечного) света.

Какие бактерии способны к фотосинтезу цветов?

Цианобакте́рии, или сине-зелёные во́доросли, или циане́и (лат. Cyanobacteria, от греч. κυανός — сине-зелёный) — отдел крупных грамотрицательных бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.

Какие бактерии осуществляют фотосинтез?

Да, фотосинтез происходит у некоторых бактерий, например, пурпурных и зелёных серобактерий, а также цианобактерий. Фотосинтетические пигменты присутствуют в мембранных складках бактерий, поскольку у них нет хлоропластов. Цианобактерии содержат хлорофилл и могут осуществлять оксигенный фотосинтез, подобно растениям.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите разнообразие цветных бактерий, таких как цианобактерии и пурпурные бактерии. Понимание их уникальных свойств и механизмов фотосинтеза поможет вам лучше осознать, как они влияют на экосистемы и биогеохимические циклы.

СОВЕТ №2

Проведите эксперименты с выращиванием цветных бактерий в домашних условиях. Это не только увлекательно, но и даст вам возможность наблюдать процессы фотосинтеза в действии, а также понять, какие условия необходимы для их роста.

СОВЕТ №3

Обратите внимание на экологическую роль цветных бактерий. Они не только производят кислород, но и участвуют в круговороте питательных веществ, что делает их важными для поддержания здоровья экосистем. Изучение их влияния на окружающую среду может быть полезным для понимания устойчивого развития.

СОВЕТ №4

Следите за новыми исследованиями в области микробиологии и фотосинтеза. Научные открытия о цветных бактериях могут привести к новым технологиям в области энергетики и экологии, поэтому будьте в курсе последних тенденций и достижений в этой области.