Эволюция микроорганизмов началась более 3 миллиардов лет назад. Первоначально они имели минимальное количество структур, которые обеспечивали жизнедеятельность. Но постепенные изменения на протяжении 1-1.5 миллиардов лет привели к появлению прокариотов, эукариотов и простейших. Вторая половина ХХ столетия (после изобретения антибиотиков) отмечена ускорением эволюционного развития свободноживущих и паразитических микроорганизмов, появлением новых инфекционных агентов, мутациями уже известных форм. Широко распространилась микрофлора, устойчивая к антибактериальным, противовирусным, дезинфицирующим и химиопрепаратам.

Общие этапы эволюции микроорганизмов

Первичная атмосфера Земли, по сравнению с другими планетами Солнечной системы – Сатурном, Нептуном или Ураном, содержащими большое количество благородных газов, состояла преимущественно из водорода, азота, углекислоты. Кислород, выделяющийся в результате фотолиза паров воды, сразу соединялся с другими элементами, а не присутствовал в воздухе свободном состоянии.

Под воздействием солнечных радиоактивных лучей, электромагнитных волн, электрических разрядов, температурных факторов из них формировались органические вещества, накапливающиеся в водоемах. При достижении определенной концентрации возникли первые самовоспроизводящиеся организмы. Предположительно ими были сине-зеленые водоросли, которые, научившись использовать энергию солнечного света (явление фотосинтеза), стали выделять кислород.

Ученые, занимающиеся биологией, уверены, что за 3 миллиарда лет в ходе эволюции бактерий были усовершенствованы следующие факторы:

- морфология и химический состав клеток;

- принципы обменных процессов;

- механизмы наследственности;

- взаимодействие микроорганизмов между собой и с объектами неживой природы.

Эволюция микробов сыграла ведущую роль в формировании биосферы Земли и создании экологического баланса.

Врачи подчеркивают, что теория эволюции микроорганизмов играет ключевую роль в понимании инфекционных заболеваний и разработки новых методов лечения. Они отмечают, что микроорганизмы, такие как бактерии и вирусы, способны быстро адаптироваться к изменениям в окружающей среде, что делает их устойчивыми к антибиотикам и противовирусным препаратам. Это явление, называемое генетической изменчивостью, позволяет патогенам выживать и распространяться даже в условиях интенсивной терапии. Врачи акцентируют внимание на важности мониторинга эволюционных изменений, чтобы предсказать появление новых штаммов и предотвратить вспышки заболеваний. Кроме того, они подчеркивают необходимость разработки вакцин, которые учитывают эволюционные аспекты микроорганизмов, чтобы обеспечить более эффективную защиту населения. Таким образом, понимание эволюции микроорганизмов становится неотъемлемой частью современной медицины.

Эволюция бактерий

Пытаясь объяснить, как шла эволюция бактерий, ученые выдвигали многочисленные версии. Вероятнее всего, процесс развития начался с анаэробных микроорганизмов, разделившихся впоследствии на факультативных анаэробов, аэробов, хемосинтезирующих аутотрофов. Эти формы дошли до наших дней, получив широкое распространение в современных экосистемах.

Необходимые условия для появления живой клетки

Больше всего подтверждений получила теория происхождения жизни, выдвинутая академиком Опариным А.И. Согласно ей, простейшие микроорганизмы возникли из «костного» неорганического материала вследствие его усложнения и полимеризации.

Изначально температурные показатели Земли достигали отметок до 8000°C. Но, по мере остывания планеты, испаряющиеся молекулы воды конденсировались в верхних слоях атмосферы, возвращаясь на поверхность в форме горячих ливней с растворенными органическими веществами. Таким образом формировался мировой океан, названный ученым «первичным бульоном». В нем содержались белковоподобные соединения, состоящие из аммиака, сероводорода, метана, углекислого газа, а также отдельных атомов водорода, углерода и азота. Со временем между ними стали происходить химические реакции. Их результатом стало образование высокомолекулярных форм, давших начало формированию сложных белковоподобных веществ.

Приспособившись в процессе эволюции к развитию при низкой температуре, они стали обосабливаться, формировать так называемые коацерватные капли в форме коллоидных частиц.

Теория эволюции микроорганизмов вызывает множество обсуждений среди ученых и общественности. Многие исследователи подчеркивают, что микроорганизмы, благодаря своей высокой скорости размножения и мутации, являются идеальными объектами для изучения эволюционных процессов. Они могут адаптироваться к изменениям окружающей среды, что делает их важными для понимания механизмов естественного отбора.

Некоторые ученые отмечают, что эволюция микроорганизмов играет ключевую роль в медицине, особенно в контексте устойчивости к антибиотикам. Это поднимает вопросы о необходимости разработки новых методов лечения и профилактики инфекций. В то же время, общественность часто воспринимает эти аспекты с недоверием, что связано с недостатком информации и распространением мифов о микроорганизмах.

Таким образом, обсуждение теории эволюции микроорганизмов становится важным не только в научной среде, но и в контексте общественного здравоохранения и образования.

Теории происхождения прокариот

Сформированные коацерватные капли представляли собой высокомолекулярные протеиновые образования, адсорбирующие из окружающей среды отдельные химические элементы. Эта способность положила начало обмену веществ, который является одним из признаков жизни.

Растворенные в воде органические вещества, которые затем попадали внутрь коацерватов, увеличивали их массу. Когда она доходила до критической точки, связи, удерживающие молекулы вместе, разрывались, и коллоид распадался на более мелкие частицы. Так зарождался процесс размножения.

Судьба «дочерних» капель могла быть различной. Одни погибали, а другие продолжали поглощать органические элементы, расти, делиться, становясь предшественниками живых структур. Такой естественный отбор обеспечивал их развитие и усложнение, приводя к появлению новых представителей живого мира и разнообразию его форм.

Строение безъядерных микроорганизмов

Основной характеристикой прокариотов является отсутствие ядра. Их ДНК, являющаяся носителем генетической информации, заключена в нуклеоид, заменяющий хромосомы. Отсутствие других мембранных органоидов (митохондрий, эндоплазматической сети и других) компенсируется мезосомами, выполняющих аналогичные функции. Имеется небольшое количество мелких рибосом.

В процессе эволюции некоторые бактерии утратили клеточную стенку и перешли в L-форму. Таким способом им удалось пережить возникшие неблагоприятные условия, а затем вернуться к исходному состоянию.

Появление в ходе эволюции жгутиковых форм бактерий определило способность микроорганизмов к передвижению. Впоследствии количество и расположение жгутиков на теле прокариот стало одним из признаков видовой принадлежности.

Чем питались и дышали древнейшие бактерии

Одними из старейших микроорганизмов считаются бактерии, восстанавливающие сульфаты. Они способны поглощать ионы водорода и переносить их на сульфаты, восстанавливая те до сульфидов. Усовершенствованный в процессе эволюции метод переноса электронов, используемый бактериями, происходит с участием цитохромов (крупных белков). Благодаря механизму фосфорилирования, протекающему в анаэробных (бескислородных) условиях, накапливается энергия.

Другими представителями микромира были:

- бактерии, обладавшие способностью фиксировать углеводородные соединения и аммиак;

- водородные бактерии, окислявшие молекулярный водород;

- микроскопические сине-зеленые водоросли, использовавшие углеводород для строительства своего тела и выделявшие кислород.

Их жизнедеятельность привела к обогащению биосферы Земли кислородом с одновременным снижением концентрации в ней углекислого газа. Такая эволюция фотосинтеза привела к массовой гибели анаэробных микроорганизмов и дала возможность развиваться аэробам.

Таким образом, произошло четкое разделение между прокариотами и эукариотами. Безъядерные бактерии продолжали использовать сульфатное дыхание, формировать и потреблять метан, фиксировать азот и выполнять другие важные для экологии функции. Жизнедеятельность ядерных микроорганизмов базировалась в основном на фотосинтезе и существовании в присутствии кислорода.

Как передается генетическая информация

Отсутствие полового размножения у бактерий привело к возможности не только воспроизводить потомство путем простого деления, но и делиться генетическим материалом с другими микроорганизмами. Данное явление получило название горизонтального переноса. Оно создает значительные трудности для ученых в отслеживании развития определенного вида бактерий и архей.

Изучение подвижных генетических элементов и их роли в эволюции бактерий позволило установить, что они могут оказывать влияние на процесс преобразования наследственной информации в РНК или протеин. В результате этого происходит блокировка определенных действующих и активизация неактивных генов, вызывая мутации и создавая этим определенные эволюционные преимущества.

Эволюция вирусов

Вирусы представляют собой микроскопические частицы, которые состоят из молекул нуклеиновых кислот, заключенных в протеиновую оболочку (капсид). Особенностями вирусных микроорганизмов является наличие только одного типа нуклеиновых кислот (РНК или ДНК), а также неспособность размножаться, находясь вне клетки хозяина.

Откуда взялись бесклеточные организмы

В настоящее время выдвинуты следующие теории происхождения вирусов в ходе эволюции:

- регрессия одноклеточных микроорганизмов;

- переход доклеточных форм к паразитическому способу жизни;

- отсоединение отдельных участков ДНК или РНК клеточных организмов с сохранением зависимости.

У каждой теории существуют недостатки, не позволяющие ее принять за единую правильную версию.

Изменчивость и наследственность вирусов

Эволюцию вирусов ученые пытаются проследить, проводя анализ геномов современных микроорганизмов.

Выяснено, что развитие вирусов происходит в результате изменения последовательностей соединения участков ДНК или РНК под воздействием различных внешних факторов. Это приводит к возникновению более адаптированных к создавшимся условиям мутантов, способным сразу же воспроизводить себе подобных. Такая быстрота генетических изменений ускоряет эволюцию данных микроорганизмов, способствует появлению новых заболеваний, повышает устойчивость вирусов к неблагоприятным воздействиям.

Особенности эволюции вирусов на современном этапе

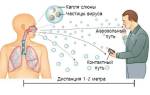

В ходе эволюции, помимо мутаций, у вирусов выработалась «антигенная изменчивость», результатом которой является создание новых штаммов микроорганизмов. Данный процесс заключается в «перемешивании» генов различных вирусов при заражении клетки микрочастицами, имеющими сходное происхождение.

Возникающие штаммы обладают большей вирулентностью, способностью противостоять антимикробным препаратам и дезинфицирующим средствам, а также заражать другие виды макроорганизмов.

Почему вирусы называют двигателями эволюции

Изучение роли вирусов в эволюции жизни на Земле привело ученых к выводу, что их жизнедеятельность спровоцировала треть всех изменений, оказывающих влияние на геном животных и человека. Постоянное противостояние этим микроорганизмам привело к формированию всех органов и тканей, выполняющих различные функции. Поэтому вирусы еще называют стихийным злом эволюции. Однако считается, что живой мир планеты не был бы таким, какой он есть сейчас, если бы не вирусы.

Влияние вирусов на эволюцию человека происходило во время инфицирования клеток, участвующих в процессе размножения. Образовавшиеся провирусы внедрялись в геном, становясь частью наследственной информации. Подобные мутации повлияли на изменения геномов даже в большей степени, чем это было возможно в ходе естественной эволюционной изменчивости.

Исследуя роль вирусов в эволюции эукариотических клеток, ученые обнаружили вирусное происхождение некоторых структурных элементов. Также существует теория вирусного возникновения ядра. В ее основу положено происхождение клеточного ядра от большого ДНК-содержащего вируса. Проникнув в архею и начав размножаться, микроорганизм стал полностью ее контролировать.

Как повлияло появление многоклеточных организмов на ход эволюции

Первыми прокариотами, которые могли появиться в водной среде, считаются анаэробные микроорганизмы, осуществлявшие свою жизнедеятельность за счет брожения. Через 1 млрд лет после того, как появился кислород, все эукариоты, большинство которых является аэробами, начали активно заселять водные пространства планеты.

Размножаясь, одноклеточные микроорганизмы образовывали многочисленные колонии. Большая скученность привела к появлению у них специализации и определенных клеточных структур. У одних сохранились жгутики и ворсинки, другие их потеряли, сохранив взамен ложноножку. Таким образом, происходит расслоение колоний, где каждый устойчивый слой выполняет определенные функции. Это можно считать началом эволюции одноклеточных форм до наиболее высокоразвитых животных.

К первым многоклеточным животным относятся губки, кишечнополостные и членистоногие. Дальнейшее развитие было направлено на усовершенствование способов передвижения, дыхания и координации функций клеток организма.

По мере того, как шла эволюция бактерий, грибов, растений и животных, произошел их выход на сушу. Это привело к быстрому появлению высокоорганизованных форм жизни.

Эволюция микробного паразитизма и происхождение патогенных микроорганизмов

Эволюция паразитизма у сапрофитных бактерий и простейших базируется на расширении мест обитания, а также борьбе за новые сферы распространения.

Первыми возникли факультативные паразиты, использующие организм хозяина в качестве питательного субстрата, но не наносящие ему значительных повреждений. Данная форма «сожительства» носит название комменсализма. В настоящее время она характерна для гнилостных сапрофитов, дрожжеподобных грибов и условно-патогенных микроорганизмов, обитающих в кишечнике животных и человека. Спровоцировать патологические процессы они могут при создании благоприятных условий (снижение иммунитета под действием экзогенных и эндогенных факторов).

В дальнейшем появились факультативные (шигеллы, менингококки, микобактерии), а затем облигатные (патогенные простейшие, хламидии, риккетсии) внутриклеточные паразиты.

По мере увеличения количества патогенных микроорганизмов, усовершенствования их вирулентных и токсических характеристик, развивались специфические и неспецифические способы иммунной защиты хозяев. Это стало одним из основных факторов естественного отбора.

Основные определения

Экология вирусов — это область вирусологии, изучающая взаимосвязь вирусов с объектами внешней среды.

Микроэволюция – это эволюционный процесс в популяции, приводящий к видообразованию новых разновидностей микроорганизмов за короткий период времени.

Фотолиз — это реакция разложения химического вещества под воздействием световой энергии.

Гетеротрофы — это микроорганизмы, которые питаются готовыми органическими веществами. Хемосинтезирующие автотрофы – это бактерии, источником энергии для которых служит реакция соединения железа и серы.

Коацерватные капли — это высокомолекулярные протеиновые структуры, которые появились из раствора с коллоидными частицами.

Подвижные генетические элементы — это автономные образования, содержащие информацию о структуре определенных протеинов и обеспечивающие возможность их перемещения из одной части генома в другую.

Сапрофитные бактерии — это микробы, использующие для питания органические вещества. Они являются антиподами паразитов.

Вопрос-ответ

Каковы основные эволюционные теории?

Дарвин предложил целую теоретическую систему, в которой можно выделить пять наиважнейших теорий: собственно эволюционную теорию (факт эволюции), теорию общего происхождения организмов (включая и человека), теорию градуализма (эволюция идет путем возникновения малых различий), теорию умножения числа видов и теорию.

Каковы этапы эволюции микроорганизмов?

Этапы эволюции микроорганизмов включают появление простейших одноклеточных организмов (первобытные прокариоты), развитие фотосинтеза и аэробного дыхания, формирование эукариотических клеток, возникновение многоклеточных форм жизни, а также адаптацию к различным экосистемам и условиям окружающей среды, что привело к разнообразию современных микроорганизмов.

Что такое теория эволюции в микробиологии?

Микробная эволюция определяется как процесс, посредством которого микроорганизмы претерпевают эволюционные изменения. Это позволяет исследователям изучать адаптивные изменения, взаимосвязи генетической структуры и функции, а также механизмы молекулярного уровня, на которые влияют технологические достижения в области геномной манипуляции и секвенирования.

Каковы основные факторы эволюции?

Это мутации, поток генов, естественный отбор и дрейф генов. Эти факторы и являются факторами эволюции.

Советы

СОВЕТ №1

Изучайте разнообразие микроорганизмов. Понимание различных групп микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и грибы, поможет вам лучше осознать, как они эволюционируют и адаптируются к окружающей среде.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на роль мутаций. Мутации являются основным механизмом эволюции микроорганизмов. Изучение того, как мутации влияют на их выживаемость и адаптацию, поможет вам глубже понять процессы эволюции.

СОВЕТ №3

Следите за последними исследованиями. Научные открытия в области микробиологии и эволюции происходят постоянно. Подписывайтесь на научные журналы и ресурсы, чтобы быть в курсе новых данных и теорий.

СОВЕТ №4

Применяйте знания на практике. Попробуйте провести простые эксперименты или наблюдения за микроорганизмами в вашем окружении. Это поможет закрепить теоретические знания и увидеть эволюционные процессы в действии.